又吉 恭平

2017年9月11日、うるま市石川にある「照屋勝武三線店」を訪ねた。もう薄暗くなっており、店の明かりに誘われるようにして入店した。

店内に入ると正面の天井近くの壁には多くの三線が並ぶ。いかにも私が常々思っている三線店という感じだ。

その奥に白いお髭が似合う店主、照屋勝武氏(以下敬称略)が座っていた。最初の一言は「いらっしゃい」。低い声が店内に響いた。

勝武はまさに職人といった風貌。私は正直「怖い方だったらどうしよう」と思った。しかし実際に話をしてみると、とても気さくな方で5分と経たないうちに楽しく話ができるようになった。少しうちとけてきた頃を見計らい、いざインタビューを開始。

「師匠は父と兄、そしてお客さん」

照屋勝武は昭和29(1954)年10月5日、旧石川市(現うるま市石川)に生まれた。父勝市氏も同じく三線職人。現在、勝武が経営する三線店は父勝市が創業したもので、勝武は二代目にあたる。

父勝市は、読谷村上地の出身。勝市は戦前、馬車ムチャ―(馬車引き)の仕事をしながら三線を作っていた。三線作りに関しては津波恒成氏(民謡歌手、津波恒徳氏の父親)から指導を受けた。しかしその生活が軌道にのった1945年に沖縄戦が始まる。その最中、勝市は捕虜となり石川収容所で過ごした。その後、軍で作業員として働きはじめたころ、当時三線の名工として名の知られていた、喜屋武(きゃん)のターリーからも指導を受けたという。それから間もなくして本格的に三線作りに取り組みはじめる。「当時は三線を金で買ってもらうのでは無く、タバコ等と物々交換をしたそうだ」と勝武は語る。写真は店内奥にある勝市の像。いつも勝武たち家族を見守っている。

沖縄戦終結から9年後、勝武は生まれた。自宅が三線店であることから、自然と楽器に囲まれて育つ。しかし三線があることが当たり前の環境に育ったからか「当時は三線が嫌いだった」代わりに勝武が熱中したのはロックギターだった。なんとはじめたのは小学5年生。早熟である。

そんな勝武が三線作りの道に進んだのは、19歳のころ。父や同じように三線職人としての道を歩んでいた兄勝秀に学んだ。勝秀は大阪で歯車などを取り扱う仕事をした経験から、さまざまな機械に精通していた。勝武は昔ながらの技法を父に、機械類の扱い方を兄から学んだ。よって勝武には師匠が2人いる。しかし勝武はそれに加えて「何よりの師匠はお客さんかな」と語る。勝武の三線はお客さんの意見を取り入れながらひとつひとつ丁寧に作られている。「材料に恥じない仕事をしろ」父勝市から教えられた言葉だ。今もこの言葉をしっかりと心に刻み仕事にあたっている。

「三線職人として、実演家として」

勝武は実演家という顔も持ち合わせている。父勝市も三線、胡弓、笛、太鼓を全て自作し、すべての楽器で琉球新報社主催の琉球古典芸能コンクールに受賞している。そんな父から「弾けないやつが、三線を作るな」と言われた。勝武はその言葉に従い、若いころから琉球古典音楽の歌三線と胡弓を学びはじめた。現在では胡弓師範、歌三線教師の資格を有し、多くの弟子を抱え指導にあたっている。店の壁にかけられた沢山の賞状と、琉球古典音楽の曲名を記した「曲目表」からは、この場所が三線店と琉球古典音楽の研究所を兼ねていることを感じさせる。

勝武から三線の話を聞くとき、最も大切とされる「棹」の話は勿論のこと、駒(ウマ)や撥(バチ)など細かいパーツにまで話が及ぶ。

会話していく中、特に「駒は音を覚える」という言葉が強く心に残った。消耗品と思われている駒だが、勝武曰く「駒は楽器の鳴りを大きく左右する部分」。このような話は実演家と三線職人という2つの顔を持つ勝武だからこそ語れることだろう。また、胡弓(クーチョー)の奏者として活躍の多い勝武は、胡弓の棹や駒の改良も行っており楽器の形だけでなく、音へのこだわりも並々ならぬものがある。

私は実際に勝武の作った三線、胡弓両方を演奏してみた。弾いた瞬間、楽器から心地よい音が鳴り響く。しっかりとした芯があるが主張しすぎない音。「楽器を弾く」というよりは「楽器が歌わせる」という感じがした。演奏家としてはこれほどまでに音に対して配慮してくれる職人は大変心強い。勝武の音に対するこだわりは実演家としての一面が大きく影響していると言えるだろう。

「バトンを運ぶランナー」

そして現在、息子の武志が三代目として修業中である。勝武は父から学んだことをそのまま息子へ伝えていると言う。勝武はその役目について「バトンを運ぶランナー」と例える。勝武は作業中に三線について話すこともあり、そのようなことが武志の技術を高めていく上でも大切な時間となっている。武志も言葉のひとつひとつをしっかりと受け止め、勝武の技を段々と自分の物にしている。勝武は「次につなげることができた。ご先祖様にはちゃんと顔向けができる」と満足そうに笑みを浮かべた。

勝武にとって、三線職人としての修業はまだ続いている。「修行は一生。どんなに作っても満足はできない。だけど作った楽器は一生大事にして欲しいね。だから3万円の三線だろうが30万円の三線だろうが後々の人達に<いい仕事をしている>と言われるような楽器を作りたい。どれも区別することなく一生懸命作っているよ」。そして勝武は三線づくりについて「世界一好きな仕事」と言う。その言葉どおり、三線について話す勝武の表情はとても活き活きとしていた。「好きこそ物の上手なれ」勝武の三線作りへの飽くなき探求心が現在、そして未来へとつながっていくことだろう。

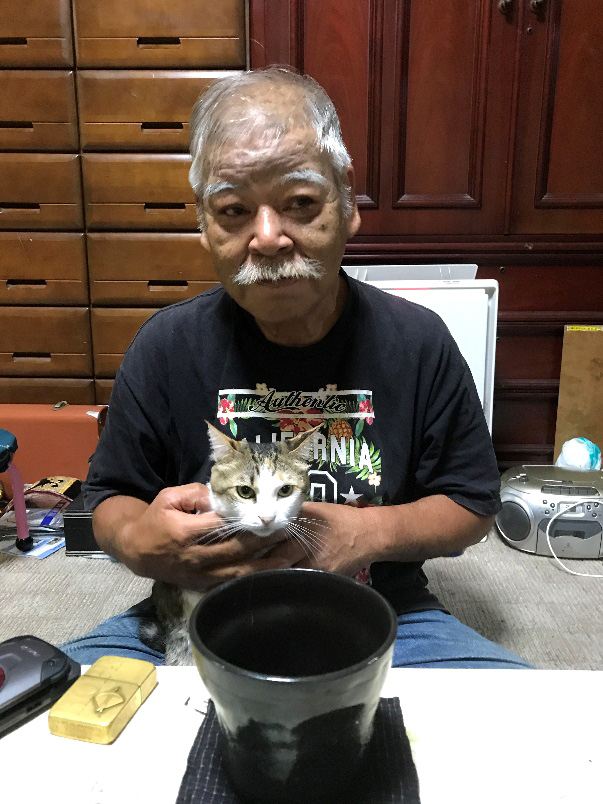

おまけ

インタビュー終了後、愛猫「がっちゃん」と触れ合う勝武。その顔は三線の話をする時とはまた違った良い表情になる。他にも「ゆきちゃん」という猫がいる。インタビュー中は横に座って一緒に話を聞いたり、またしばらく経つと横を通り抜けたりと自由気ままなご様子。その自由さが何とも可愛らしい。

沖縄県三線製作事業協同組合

支援:沖縄県、公益財団法人沖縄県文化振興会